По данным Российских исследований распространенность ХСН в общей популяции составляет 7%, в том числе клинически выраженная 4,5%. В среднем в Российской Федерации за год умирает 414 000 пациентов с ХСН III-IV ФК. 16% от всех госпитализаций в терапевтические и кардиологические отделения составляет декомпенсация ХСН, а каждая 4 госпитализация требует пребывания в реанимации. Почти 90% пациентов имеют ежегодную госпитализацию по поводу декомпенсации ХСН, а 12,4% в течение года имеют повторные госпитализации.

За последние 70 лет были разработаны 3 основные концепции патогенеза хронической сердечной недостаточности: кардиоренальная, кардиоциркуляторная и нейрогормональная. Каждая концепция соответствовала определенному этапу в понимании сути ХСН и находила свое выражение в подходах к терапии. Согласно нейрогормональной модели, актуальной на данный момент, ключевым моментом патогенеза ХСН является длительная гиперактивация различных звеньев нейрогормональной системы: симпато-адреналовой, ренин-ангиотензин-альдостероновой и системы предсердного натрийуретического пептида.

Возможности лечения ХСН до XVIII века были весьма ограничены: уменьшение потребления жидкости, соли, уменьшение физической нагрузки.

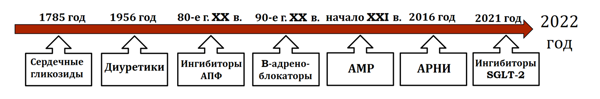

С XVIII и до середины XX века сердечные гликозиды были единственным лекарственным средством, применяемом для лечения ХСН. В настоящее время эти препараты применяются весьма ограниченно.

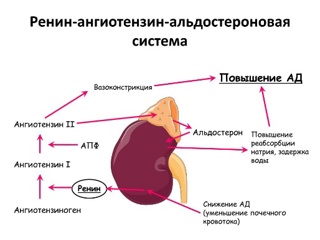

C 50-х годов ХХ века к базисной терапии сердечной недостаточности добавились диуретики. В течение 30 лет применялась 2-компонентная терапия – сердечные гликозиды и диуретики. При этом результаты лечения в полной мере не удовлетворяли специалистов: отмечалась высокая смертность и прогрессирующий характер заболевания. В 60-е годы была описана роль ангиотензинпревращающего фермента и сформирована концепция о функционировании ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которая изображена на слайде. Поэтому естественным выглядел поиск лекарственных средств, блокирующих некоторые компоненты РААС. Так в 1975 синтезирован первый пероральный ингибитор АПФ – каптоприл, а в 1994 году ингибиторы АПФ впервые включены в Американские рекомендации по диагностике и лечению ХСН как основной препарат вне зависимости от наличия симптомов. Для уменьшения гиперактивации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в последующем были созданы конкурентные антагонисты альдостерона. Альдостерон один из основных факторов, способствующих задержке жидкости в организме и активному ионообмену в дистальных канальцах почек, что приводит к потере организмом калия и магния, развитию симптомов хронической сердечной недостаточности. Спиронолактон был синтезирован в 1959 г., однако широко применяться для лечения ХСН стал только с 90-х годов ХХ века.

Важна роль и симпатоадреналовой системы в формировании и прогрессировании ХСН. Итогом ее хронической гиперактивации являются некроз и апоптоз кардиомиоцитов, гипертрофия и ухудшение релаксации миокарда, вазоконстрикция, тахикардия и аритмии. В 1975 году пропранолол впервые использован для лечения ХСН. Однако до 90-х годов ХСН считалась относительным противопоказанием для назначения b-адреноблокаторов в связи с их возможным кардиодепрессивным действием. Положительный клинический опыт применения этих препаратов, основанный на результатах исследований, позволил считать опасность кардиодепрессивного действия β-адреноблокаторов значительно преувеличенной. Коррекция повышенной активности симпатоадреналовой системы сопровождается улучшением как клинического состояния, так и прогноза у пациентов с ХСН. В национальных рекомендациях США, Европы и России по диагностике и лечению ХСН в 1999 году бета-блокаторы фигурируют как одна из основных групп лекарственных препаратов. В 2016 году появился новый препарат — валсартан/сакубитрил, представляющий собой комплекс блокатора рецепторов к ангиотензину-2 и ингибитора неприлизина. Неприлизин — это мембранный фермент, участвующий в деградации, главным образом, натрийуретических пептидов. Следует отметить, что эффекты РААС и натрийуретических пептидов на органы-мишени противоположны. Пептиды способствуют усилению натрийуреза, диуреза, снижению секреции ренина, РААС – задержке натрия и воды. Пептиды вызывают вазодилатацию, снижение уровня артериального давления и проницаемости эндотелия, тогда как РААС вызывает противоположные эффекты. НУП оказывают защитное действие на сердечную мышцу, снижая фиброзные изменения и гипертрофию клеток, а РААС усиливает их. Таким образом валсартан/сакубитрил одновременно усиливает положительные эффекты НУП и блокирует негативные эффекты РААС, что позволяет достигнуть оптимального уровня нейрогормонального баланса, стабилизировать и улучшить клиническое состояние пациентов с ХСН с систолической дисфункцией. По данным клинического исследования PARADIGM-HF: по сравнению с и-АПФ (эналаприл) снижается риск сердечно-сосудистой смерти у пациентов с ХСН на 20%, а риск смерти по всем причинам – на 16%.

В 2021 году в клинических рекомендациях по диагностике и лечению ХСН Европейского общества кардиологов ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (SGLT-2) Дапаглифзалин или Эмпаглифлазин рекомендованы пациентам с ХСН со сниженной ФВ независимо от наличия СД для уменьшения риска госпитализаций по причине ХСН и смерти.

16 декабря 2022 г.

Ещё больше полезной информации на нашем Телеграм-канале