Бифуркационные сужения коронарных артерий по праву считаются одним из серьезных вызовов в практике эндоваскулярных хирургов. Несмотря на значительный прогресс при вмешательствах на подобных поражениях, многие вопросы остаются нерешенными.

Введение.

Бифуркационные сужения коронарных артерий по праву считаются одним из серьезных вызовов в практике эндоваскулярных хирургов. Несмотря на значительный прогресс при вмешательствах на подобных поражениях, многие вопросы остаются нерешенными. Главной проблемой остается высокая частота рестенозов в отдаленном периоде после стентирования; при этом избыточная пролиферация клеток стенки артерий затрагивает как основную, так и боковую ветви бифуркационных стенозов (1, 2, 3, 8, 10).

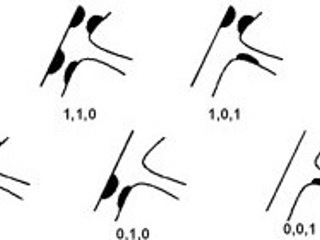

В настоящее время наиболее общепринятой является классификацией бифуркационных поражений по Medina, представленная на рис. 1. Первая цифра означает наличие или отсутствие (1/0) значимого сужения в проксимальной части основной ветви, вторая цифра – в дистальной части основной ветви, и третья - наличие или отсутствие (1/0) стеноза в устье боковой ветви бифуркации. Истинными бифуркациоными поражениями считаются типы 1, 1, 1, а также 1, 0, 1 и 0, 1, 1.

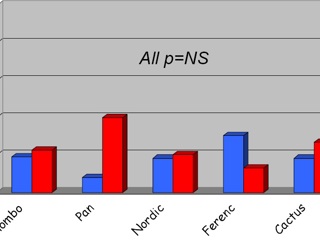

В современных условиях большинство интервенционных хирургов придерживается стратегии провизионального (“provisional”) Т-стентирования бифуркационных поражений. Суть техники заключается в имплантации стента в основную ветвь коронарной артерии с последующей одномоментной ангиопластикой по технике “kissing balloons” основной и боковой ветвей. Дополнительный стент в боковую ветвь устанавливается только в случае субоптимального ангиографического результата после “kissing”-дилатации (наличие резидуальных сужений или диссекций в боковой ветви). Тем не менее, существуют анатомические варианты, при которых предпочтительнее выглядят другие эндоваскулярные методики. Так, в случае наличия крупной боковой ветви в сочетании с поражением проксимальной трети этой артерии, выходящего за пределы устья, рекомендовано стентирование обеих ветвей. Наиболее частыми техниками бифуркационных вмешательств в такой ситуации являются “crush-”, “V-”, “kissing stent” и “culotte” – стентирование. На рис. 2 показаны данные исследований, сравнивающие отдаленные результаты использования подобных методик с результатами провизионального стентирования.

В ряде исследований продемонстрировано, что использование стентов с антипролиферативным покрытием способствует снижению риска развития рестенозов, а также уменьшению частоты повторных реваскуляризаций и неблагоприятных кардиальных событий по сравнению с непокрытыми стентами. Так, в рандомизированном исследовании SCANDSTENT показано, что частота кардиальных осложнений в отдаленном периоде (на протяжениии 3 лет) после бифуркационного стентирования коронарных артерий составляет 19, 3% при использовании стентов, покрытых сиролимусом, и 36, 5% при применении непокрытых устройств (3).

В последние годы на рынке появилось много различных стентов с антипролиферативным покрытием. Все ли они эффективны при коррекции бифуркационных поражений? В работе Latib et al. (2008) проводилось сравнение двух наиболее распространенных типов стентов – покрытых сиролимусом (“Cypher”) и паклитакселем (“Taxus”) при вмешательствах на коронарных бифуркациях. В этой работе отмечено, что существенной разницы между этими видами стентов по частоте рестеноза, тромбоза и уровню кардиальных осложнений в отдаленном периоде (3 года) после выполнения операций нет. Так, частота рестеноза в группе стентов с сиролимусом составила 20, 9% против 25, 9% в группе стентов, покрытых паклитакселем; частота кардиальных осложнений – 26, 7% против 25%, частота повторной реваскуляризации стентированных артерий – 12, 9% и 15, 1% соответственно (4). Сходные результаты получены и в других работах (3, 5).

По данным большинства исследований, использование стентов с антипролиферативным покрытием эффективнее непокрытых стентов практически во всех случаях бифуркационного стентирования (2, 7, 9). Продолжают вызывать споры некоторые ситуации, при которых отчетливого превосходства стентов с покрытием не было получено:

1) при острых инфарктах миокарда с сопутствующим высоким риском последующего тромбоза стента;

2) у пациентов с противопоказаниями к продолжительной двойной антиагрегантной терапии;

3) в случае короткого по длине поражения в крупной основной ветви (при анатомическом варианте, когда бифуркация не является истинной)

В отечественной литературе встречаются лишь единичные работы, посвященные изучению эффективности эндоваскулярных вмешательств у больных с бифуркационными поражениями коронарных артерий. Таким образом, проблема выбора стратегии эндоваскулярного лечения при данной патологии является чрезвычайно актуальной и требует дальнейшего изучения.

Материал и методы.

С мая 2004 г. по май 2015 г. в отделении рентгенохирургических методов исследования и лечения ФГУ “Клиническая больница №1” УД Президента РФ было выполнено 362 стентирования бифуркационных поражений коронарных артерий у 351 больного ИБС. Средний возраст пациентов составил 63 + 18 года, 224 (63, 8%) больных были мужского пола, 127 (36, 2%) – женского. У 319 (90, 9%) пациентов до вмешательства наблюдалась стабильная стенокардия 1-4 ФК по классификации ССS, стентирование при остром коронарном синдроме проводились у 32 (9, 1%) больных. Длительность клиники стенокардии варьировала от 2 месяцев до 6, 5 лет, в среднем составив 4 + 2, 1 года. Наличие сахарного диабета в анамнезе было отмечено у 31 (8, 8%) больного. Пациентов с фракцией выброса левого желудочка менее 40% было 20 (5, 7%). В анамнезе у 35 (10%) пациентов имелись эндоваскулярные вмешательства на коронарных артериях; операции коронарного шунтирования ранее проводились 4 (1, 1%) пациентам. Признаки хронической сердечной недостаточности различных степеней были обнаружены у 243 (69, 2%) больных (по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца).

Чаще всего выполнялось стентирование бифуркационных поражений передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) и диагональной ветви (ДВ) левой коронарной артерии – всего 256 (70, 7%) из 362 случаев. Огибающая артерия (ОА) и ее ветви (ВТК, ЗБВ, ЗМЖВ) были стентированы в 42 (11, 6%) случаях, правая коронарная артерия (ПКА) и ее ветви (ЗБВ, ЗМЖВ, ВОК) – в 31 (8, 6%). Также нами было проведено стентирование 33 (9, 1%) бифуркационных поражений, локализованных в стволе ЛКА (в сочетании с устьевыми поражениями ПМЖВ, ОВ или а. intermedia). Согласно классификации Medina, 284 (78, 5%) бифуркационных сужений из 362 являлись истинными.

Провизиональное Т-стентирование выполнялось в 324 (89, 5%) случаях (в 310 случаях – стентирование только основной ветви, в 14 – имплантация еще одного стента в боковую ветвь). Причинами установки дополнительных стентов оказались диссекция боковой ветви у 5 пациентов и субоптимальный результат после “kissing”-дилатации в 9 случаях. Стентирование по технике “culottes” было проведено у 21 (5, 8%) больного, по методике “crush”- у 13 (3, 6%). Относительно редко (у 4 (1, 1%) пациентов) нами применялось “V”-стентирование. В 356 (98, 3%) случаях после всех типов бифуркационных стентирований нам удалось выполнить финальную “kissing”-дилатацию, что является достаточно высоким показателем даже по сравнению с опытом ведущих мировых клиник. В 6 (1, 7%) случаях воспользоваться данной методикой не представилось возможным, т. к. у 4-х пациентов не удалось провести проводник в боковую ветвь через ячейки раскрытого стента, еще у 2-х больных возникли затруднения с доставкой в боковую ветвь баллонного катетера.

Всего был имплантирован 414 стентов с антипролиферативным покрытием, из них 296 (71, 5%) стентов “Cypher” (“Cordis”), 47 (11, 4%) стентов “Resolute” (“Medtronic”), 20 (4, 8%) стентов ”Taxus” и 24 (5, 8%) стента “Promus” (оба - “Boston Scientific”) а также 27 (6, 5%) стентов “Xience V” (“Abbot”).

Результаты и обсуждение.

Хороший непосредственный клинический результат (отсутствие или уменьшение функционального класса стенокардии) был достигнут у 345 (98, 3%) из 351 пациента. Госпитальная летальность составила 0, 6%. У одного больного после провизионального стентирования бифуркации ПМЖВ-ДВ через несколько часов в реанимационном отделении развился обширный инсульт, через неделю пациент скончался. Еще один пациент с острым инфарктом миокарда скончался на следующий день после операции ввиду исходно тяжелого состояния, несмотря на технически успешно проведенное стентирование бифуркации ПМЖВ-ДВ. Нефатальные осложнения были представлены пульсирующими гематомами в области пункции. Всего было зафиксировано 11 (3, 1%) подобных осложнений, все они были корригированы консервативно с помощью мануальной компрессии.

В отдаленном периоде в сроки от 6 до 52 месяцев коронарография выполнялась 74 (21, 1%) пациентам. Отсутствие рестеноза в области стентированных бифуркационных сегментов было зафиксировано у 51 (68, 9%) пациентов. Клинически незначимые рестенозы были выявлены у 8 (10, 8%) пациентов. Во всех случаях они развивались в области устьев боковых ветвей и не требовали повторных вмешательств. Рестенозы, которые вызывали возврат стенокардии, были обнаружены у 15 (20, 3%) обследованных пациентов. Всем этим больным выполнялись повторные эндоваскулярные вмешательства с хорошим ангиографическим и клиническим результатом. У 11 из этих пациентов были проведены повторные баллонные дилатации по методике “kissing” без имплантации стентов с хорошим итоговым результатом. У 4 пациентов возникла необходимость в имплантации дополнительного стента, также с хорошими итоговыми клиническими и ангиографическими результатами.

Частота острых тромбозов составила 0, 6%. У 1 пациента после классического Т-стентирования с имплантацией 2-х стентов через 20 дней развилась клиника нестабильной стенокардии. На контрольной коронарографии был выявлен тромбоз стента в ЗБВ ПКА, экстренно выполнена ТЛБАП ЗБВ и ЗМЖВ ПКА и имплантация дополнительного стента в дистальную треть ПКА. Больной выписался из клиники с отсутствием стенокардии. Через 52 месяца у этого же пациента при контрольной коронарографии выявлены “in-stent” рестенозы ЗМЖВ ПКА 85% и ЗБВ ПКА 75%, по поводу которых выполнена поочередная баллонная дилатация ЗБВ и ЗМЖВ ПКА баллонами высокого давления; ввиду сохранения резидуального стеноза в ЗМЖВ ПКА с переходом на д/3 ПКА имплантирован стент “Promus” с итоговой “kissing”-дилатацией и хорошим результатом. Еще один острый тромбоз развился на 3 сутки у пациента после “crush”- стентирования бифуркации ПМЖВ-ДВ. Больной был экстренно взят в рентгеноперационную, выполнена реканализация и ТЛБАП окклюзированной ПМЖВ с хорошим итоговым результатом.

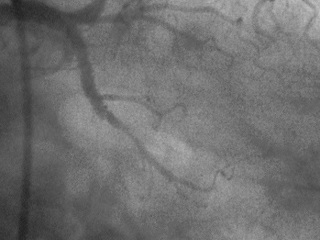

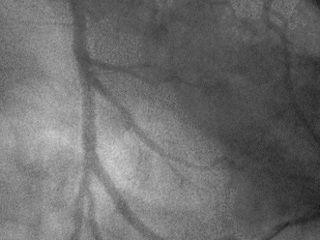

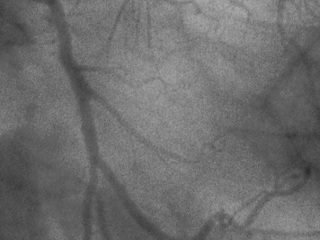

Поздний тромбоз был выявлен у 1 (0, 3%) пациентки. Через 46 месяцев после провизионального Т-стентирования ствола ЛКА с переходом на ПМЖВ (в ПМЖВ имплантировано 2 стента “Cypher”) у больной развилась клиника ОИМ передней локализации. При контрольной КГ был выявлен тромбоз стента в с/3 ПМЖВ (область бифуркации ствол-ОВ-ПМЖВ без значимых изменений). Больной выполнена реканализация, ТЛБАП и стентирование ПМЖВ с хорошим клиническим результатом. Пример бифуркационного стентирования приведены на рис. 3.

Летальный исход в отдаленном периоде был отмечен у 1 пациента (внезапная сердечная смерть через 10 месяцев после вмешательства, вскрытия не проводилось).

Заключение.

В нашей работе удалось подтвердить высокую эффективность бифуркационного стентирования коронарных артерий при помощи стентов с антипролиферативным покрытием. Предпочтительной методикой, рекомендованной в большинстве случаев, является провизиональное стентирование основной ветви, в случае необходимости дополняемое стентированием боковой ветви. Используя данный вид вмешательств, мы добились относительно низкой частоты рестенозов в отдаленном периоде при помощи стентов с лекарственным покрытием. При ряде анатомических вариантов мы применяли “crush”, “culottes” и “V”-методики стентирования, которые также характеризовались вполне приемлемыми клиническими и ангиографическими результатами. Тем не менее, окончательное мнение о роли этих методик при стентировании бифуркационных поражений будет сформулировано в дальнейших крупных рандомизированных исследованиях.

Список литературы.

- Colombo A. , Moses J, Morice M. et al. Randomized study to evaluate sirolimus-eluting stents implanted at coronary bifurcation lesions. Circulation. 2004; 109 (10): 1244-1249.

- Kelbaek H. , Klovgaard L. , Helqvist S. et al. Long-term outcome in patients, treated with sirolimus-eluting stents in complex coronary artery lesions: 3-year results of the SCANDSTENT. J Am Coll Cardiol. 2008; 51 (21): 2011-2016.

- Pan M. , Suarez de Lezo J. , Medina A. et al. Drug-eluting stents for the treatment of bifurcation lesions: a randomized comparison between paclitaxel and sirolimus stents. Am Heart J. 2007; 153 (1): 15 e11-17.

- Latib A. , Cosgrave J. , Godino C. et al. Sirolimus-eluting and paclitaxel-eluting stents for the treatment of coronary bifurcations. Am Heart J. 2008; 156 (4): 745-750.

- Hermiller J. Bifurcation intervention: keep it simple. J. Invasive Cardiol. 2006; 18 (2): 43-44.

- Adriaenssens T. , Byrne R. , Dibra A. et al. Culotte stenting technique in coronary bifurcation disease: angiographic follow-up using dedicated quantitative coronary angiographic analysis and 12-month clinical outcomes. Eur Heart J. 2008; 29 (23): 2868-2876.

- Sharma SK. Simultaneous kissing drug-eluting stent technique for percutaneous treatment of bifurcation lesions in large-size vessels. Catheter Cardiovasc Interv 2005; 65: 10-16.

- Ge L, Airoldi F, Iakovou I, Cosgrave J, Michev I, Sangiorgi G et al. Clinical and аngiographic оutcome аfter implantation of drug-eluting stents in bifurcation lesions with the crush stent technique: importance of final kissing balloon post-dilation. J Am Coll Cardiol. 2005; 46: 613-620.

- McNab DC, Ormiston J, Webster MWI. Bifurcation coronary lesions and the “Crush” technique. J Am Coll Cardiol. 2006; 47: 2566–7.

- Hoye A, Iakovou I, et al. Long-term outcomes after stenting of bifurcation lesions with the “Crush” technique. J Am Coll Cardiol. 2006; 47: 1949–58.

26 августа 2015 г.

Ещё больше полезной информации на нашем Телеграм-канале